Sтраница Основного Sмысла

Поиск смысла жизни в литературе

Проблема поиска смысла жизни в России «ребром» была поставлена в период интенсивного осмысления национальной идентичности – это 60-е годы XIX века. До этого, вроде бы, все было более-менее ясно: борись с супостатом внешним и внутренним… А тут оказалось, что не так-то уж это и однозначно, и не сидит ли «супостат» в каждой русской душе?

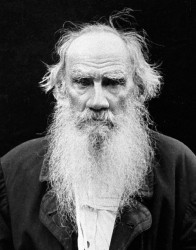

Самым активным правдоискателем был Лев Толстой. Он это делал филигранно – заставлял героев рассуждать о смысле жизни так, что читатель сглатывал эти рассуждения как неотъемлемую часть сюжета. Князь Андрей и Пьер стоят на мосту и смотрят на чудесный пейзаж вокруг. Пьер с жаром объясняет другу новые смыслы, обретенные им в масонской компании: «Надо жить, надо верить…» Андрей невольно улыбается: «Да это учение Гердера». Но Пьеру все равно, чьи мысли он повторяет, – ведь главное в смыслоискательстве – пропустить через себя.

Однако если обобщать, мы увидим, что народ был центром притяжения любого смыслостроительства в те времена. Поиском занимался «кающийся дворянин» (почти все наши писатели, и даже разночинцы, чувствовали свою «вековую вину» перед народом, который их кормил-поил, а сам был темен и забит). Таков поиск смысла у Достоевского (в «Преступлении и наказании» речь идет о любви – но любовь к Соне становится для героя аналогом любви к народу – неслучайно каторжные относятся к Соне как к Богоматери, руки ей целуют и готовы на нее молиться). Но таков же и поиск Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, даже Лескова (он самый критичный – и все же) и многих других. Получается, смысл в том, чтобы достичь единения с народным миропониманием. Тургенев здесь, конечно, был «адвокатом дьявола» – на все «хорошее», что можно было о народе сказать, находилась у него бочка дегтя (очень показателен спор Базарова с Павлом Петровичем о народе). Но ведь не так «Отцы и дети», как «Записки охотника» восприняты были в качестве манифеста смыслостроения.

Если в двух словах – официальное освобождение народа от крепостной зависимости привело к еще большей растерянности, чем до того. Попытки сделать народ счастливым «со стороны» (скажем честно: сверху) все до единой были обломаны самим этим народом. Катастрофа народнической доктрины (переход к террору и прочие неприятные повороты) немедленно сказалась на поисках смысла жизни писателями. Теперь о народе говорить было «моветон», всем надоело, никого это не занимало (неслучайно Бунин вступает в литературу как «антинародник», чего стоила его «Деревня», где мужики – уж точно стадо баранов, которым вообще ничего не надо, а революция пятого года – так, точечные бунты в виде захвата «халявной водки» – а потом тишь да мир, шапочку снимают перед теми же, кого вчера готовы были «смести» справедливой рукой).

Тем не менее Россия не становилась счастливее, а смысл не становился ближе. От народоспасения русская литература кинулась к богоискательству. Честно говоря, процесс этот был связан с тотальным неверием (надуманностью веры как таковой), и именно поэтому, возможно, казалось русским писателям христианство островом спасения. Ярче всех писал Иван Шмелев, но и его «Лето господне» – скорее, антураж, какие-то «бантики» жизни «по-божески», почти как вера Наташи и Пети Ростова, жарко молившихся перед образами о том, чтобы господь превратил снег в сахар, а потом бежавших на двор пробовать снег (вдруг бог услышал?)

Конечно, были серьезнейшие рассуждения о вере в начале ХХ века – особенно о православии как самой гуманной и близкой к величайшей человечности религии. Но здесь все же важнее, что писатели – в художественных текстах – явно растеряны. Смысл переходит из любимой сферы «соборности» в сферу личную, а это настолько противоречит логике менталитета, что писатели оказываются в заведомо трагическом пространстве (например, «Петербург» Андрея Белого). Революция желанна и ожидаема – но в большей мере как некий вихрь, физическое насилие, уничтожающее тела – а вместе с ними и мятущиеся души с проклятыми вопросами смысла жизни. Это не только в России – у Бернарда Шоу в «Доме, где разбиваются сердца» мы видим то же самое наслаждение приближающейся смертью: «Откройте окна! Зажгите свет!» – кричит герой остальным смыслоискателям при приближении бомбардировщиков. Так же точно с наслаждением воспевают смерть русские писатели.

После революции к этой «песне сокола» добавляется важный момент – самопожертвование во имя идеи. Тут литература счастливо смыкается с житийными повествованиями 17-18 веков, когда «страстотерпчество» во имя Христа становилось главным сюжетом истории и выражалось в подробном изображении мук какого-нибудь человека, мучимого врагами, заставляющими его отречься от веры в Иисуса. Революция стала отличным примером возвращения этой старой модели смысла, где личное успешно уживалось с общественным, – человек получал и личное «вечное спасение», и жертвовал собой во имя «коллектива». Этим оправдывалось все, любые личные недостатки. «Оптимистичная трагедия» стала главным способом показать драматизм момента. Мечется душа или нет – смысл найден: служение революции. У Платонова и Шолохова это было доведено до блеска и окончательного «романтизма», где в роли «Прекрасной Дамы» выступала сама революция, а ее влюбленные рыцари, «не жалея живота», шли на врага.

Но – медленно или не очень – социалистическая идея становилась все менее «милой», из «любушки» превращалась в «Софью Власьевну» (как называлась советская власть на языке андеграунда), противящуюся любой свежести и свободе. И – как ни парадоксально – или, наоборот, весьма органично – смыслом стала борьба с этой властью, не совсем как в «народнический период», но близко тому. Народ опять представлялся в виде забитых тружеников, власть – в виде упыря, сосущего соки этого народа, а сами писатели обратились в борцов за идею подлинной демократии и свободы. В народе скрывались все те же праведники (читай Солженицына, Распутина, Белова), которые не были интеллигентами, но представляли собой все тех же героев девятнадцатого столетия – Герасимов да Дарий, входящих в горящие избы и ничего за свой героизм не имеющих.

Так замыкалось смыслоискательство – просто повторяя на новом витке уже найденные ранее ответы, стирая с них патину времен и заставляя их опять блистать. Стоит ли говорить, что 200 лет родной литературы (на самом деле больше, конечно, но будем считать от «золотого века») задали основные циклы брожений в поисках смысла – и позволяют прогнозировать, что будет дальше. Несомненно, должен был последовать эгоистический период поиска смысла «только для себя», презрения к «народу», всплеска интеллигентской «самости» (и так и было в литературе 1990–2000-х годов), а затем очередного покаяния и кидания в народные объятия – наверняка на православной основе. «Православные» романы не заставят себя ждать. А потом придет демократическая концепция свободы (или все будет всмятку, как нередко случалось во время российских повторных входов в те же самые круги, что были раньше, – эти круги набрасывались один на другой, как кольца в серсо).

Интересно, есть ли шанс у литературного смыслоискательства открыть что-то новое? Или так и будем ходить по кругу – зависеть от царя, зависеть от народа? Это вопрос не праздный, он как раз заставляет вновь посмотреть на литературу как на зеркало нашей жизни – она просто фиксирует метания рефлектирующей части – вот и все. Так, в номинирующемся сейчас на премию «Нацбест» романе Максима Кантора «Красный свет» Собраны десятки историй, вращающихся все вокруг одной и той же оси – поисков интеллигенцией «кормильца», который накроет фуршетик и кинет «кость». Претензии автора – «генерализовать» ситуацию, сгустить ее до саркастической формулы. А если кто-то вякнет, что все «совсем не так» и «не перевелись на Руси богатыри духа», то этого «кого-то» можно будет обвинить в попытке самого себя «отмыть», вот и все…

Но такие «пени» о полной моральной тщете «креативного класса» мы можем найти и в литературе конца XIX века – даже еще больше. Вот так замыкаются круги…

Марина Загидуллина,

доктор филологических наук, профессор ЧелГУ