Sтраница Основного Sмысла

Всё вообще и всех без исключения любить нельзя (восьмая статья «провожатого»)

В конце седьмой статьи мы отметили, что жизнь есть механизм сопряжения, болезнь и переход в неживое состояние – поломка этого механизма, а смерть – результат полного его расстройства, следствие слишком длительного пребывания в полосе неживого. Но что конкретно значит — сопрягать? Об этом мы поговорим сегодня.

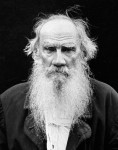

Заявка Льва Толстого как будто ясна: это означает жизненную мудрость, состоящую в способности охватывать мир в его полноте, прослеживать взаимосвязь составляющих его вещей и явлений, понимать необходимость всего совершающегося в нем через знание того, какое именно из этих явлений с каким сочетается, а какое — не сочетается ни при каких обстоятельствах.

Подобное состояние в полубреду переживает раненый  Андрей Болконский. Оно предстает как откровение и одновременно приходит к нему как следствие нарушения здоровья. Это один из тех «негативных снимков», которые так характерны для Толстого.

Андрей Болконский. Оно предстает как откровение и одновременно приходит к нему как следствие нарушения здоровья. Это один из тех «негативных снимков», которые так характерны для Толстого.

Душе его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она на была в силах действовать в здоровом состоянии… (Война и мир. Том третий, часть третья, XXXII)

Такой особой остроты духовного зрения достигают у Толстого лишь два его героя — князь Андрей и Пьер Безухов, и каждый по-своему.

Для Андрея Болконского сопряжение есть сила божеской любви, которая пронизывает мир во всех его проявлениях.

«Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека, — думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно-раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один бог».

…» Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность дущи и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить – любить бога во всех проявлениях». (Война и мир. Том третий, часть третья, XXXII)

Однако, сказано немного далее, в этих мыслях «чего-то недоставало», было «что-то односторонне личное, умственное – не было очевидности». И потому здание мирового сопряжения, которое, как казалось князю Андрею, воздвигалось над ним, «все-таки заваливалось». Дело в том, что всё вообще и всех без исключения любить нельзя, такая всеобщая любовь означает отсутствие любви к чему-то конкретному, отсутствие привязки к чему-то реальному в мире, следовательно, означает полное растворение в мире, исчезновение и небытие. Поэтому князь Андрей и умирает – растворяется мире, не выдержав усилия всеобщего сопряжения (о более глубоких причинах его смерти будет сказано ниже).

Реальное сопряжение как будто удается  Пьеру Безухову, который, уверяет Толстой, после перенесенных жизненных испытаний обрел жизненную мудрость, состоящую в умении продвигаться в потоке жизни, не прельщаясь ложными целями и ценностями.

Пьеру Безухову, который, уверяет Толстой, после перенесенных жизненных испытаний обрел жизненную мудрость, состоящую в умении продвигаться в потоке жизни, не прельщаясь ложными целями и ценностями.

То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье. (Война и мир. Том четвертый, часть четвертая, XII)

Но это душевное равновесие пришло к Пьеру лишь после того, как он в своих лишениях, в плену постиг секрет жизненного счастья: обрел умение снижать уровень своих запросов к миру – научился у Каратаева.

В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка… (Война и мир. Том четвертый, часть третья, XII)

Жизненная мудрость, которой от природы владеет  Платон Каратаев, состоит в искусстве равномерно расходовать ту божескую любовь, которая оказалась неподъемной для Андрея Болконского.

Платон Каратаев, состоит в искусстве равномерно расходовать ту божескую любовь, которая оказалась неподъемной для Андрея Болконского.

Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом… (Война и мир. Том четвертый, часть первая, XIII)

Именно каратаевское умение жить, как бы сжавшись, умалив свою самость, Толстой в «Войне и мире» выдвигает в качестве главного жизненного закона. Об этом и говорит знаменитый образ живого глобуса, который видится Пьеру во сне и который воспроизводит закономерности Жизни, состоящей в чередовании жизни и смерти.

«Жизнь есть всё. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

«Каратаев! » – вспомнилось Пьеру.

И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

- Вот жизнь, — сказал старичок учитель.

«Как это просто и ясно, — подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде».

- В середине бог, и каждая капля стремится раствориться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. (Война и мир. Том четвертый, часть третья, XV)

Однако, монотонность потока сплошной жизни, в котором индивидуальности сливаются друг с другом и оттого, в конечном счете, анонимны и безличны, вряд ли могла полностью удовлетворить Толстого, несмотря на исключительную яркость нарисованного им образа. По сути, в нем выражается не человеческое, то есть опосредованное культурой, а  растительное, сугубо природное существование. И если этот образ можно прилагать к человеческой жизни, то лишь к такой, которая погружена в примитивный, традиционный быт и не способна ценить особость конкретной человеческой индивидуальности. Это вынужден признать сам Толстой, когда пишет, что

растительное, сугубо природное существование. И если этот образ можно прилагать к человеческой жизни, то лишь к такой, которая погружена в примитивный, традиционный быт и не способна ценить особость конкретной человеческой индивидуальности. Это вынужден признать сам Толстой, когда пишет, что

Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. (Война и мир. Том четвертый, часть первая, XIII)

Он (Каратаев) не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделялся от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова. (Там же)

Пьер все-таки смутно ощущает ложность каратаевского – чисто природного, растительного — отношения к жизни, а в эпизоде гибели Каратаева делает над собой усилие, чтобы принять его смерть как растворение в потоке естества.

С Каратаевым на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отделялся от него. Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усиливавшийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем. (Война и мир. Том четвертый, часть третья, XII)

С Каратаевым на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отделялся от него. Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усиливавшийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем. (Война и мир. Том четвертый, часть третья, XII)

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать…(Война и мир. Том четвертый, часть третья, XIV)

В более поздний период своей жизни и своего творчества, начиная с «Анны Карениной», Толстой вынужден признать, что человеку более высокого, чем чисто природный, уровня развития невозможно существовать, не задавая себе вопросов о смысле жизни.

Это обстоятельство обозначает новое звено в конкретизации Закона Жизни.

Переломные вопросы о смысле жизни задает себе  Константин Левин, которому Толстой не только передал некоторые свои заветные мысли, но на которого перенес многие подробности своей биографии и бытовой жизни.

Константин Левин, которому Толстой не только передал некоторые свои заветные мысли, но на которого перенес многие подробности своей биографии и бытовой жизни.

Левин понимает, что жить «так, как привыкли жить отцы и деды», пусть даже на более высоком уровне повседневных забот и мыслей, нежели крестьяне, то есть жить сплошным бытом и природным ритмом, жить по рецепту Каратаева-Пьера, не отвечая на вопрос, «что он такое и для чего он живет», ему совершенно невозможно. Все его усилия «не думать, а жить» приносят ему колоссальные мучения.

Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни. (Анна Каренина. Часть восьмая, X)

…была ясная, очевидная мысль о смерти при виде любимого безнадежно больного брата.

В первый раз тогда поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться. (Анна Каренина. Часть восьмая, XII)

Левина (и Льва Толстого  к моменту создание «Анны Карениной») уже не могла удовлетворить идея живого шара, то есть принятие жизни как природного круговорота, циклы которого обречена проходить отдельная человеческая жизнь. Этот поразительный образ еще раз появляется в новом романе Толстого, но несет уже прямо противоположную нагрузку.

к моменту создание «Анны Карениной») уже не могла удовлетворить идея живого шара, то есть принятие жизни как природного круговорота, циклы которого обречена проходить отдельная человеческая жизнь. Этот поразительный образ еще раз появляется в новом романе Толстого, но несет уже прямо противоположную нагрузку.

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить», — говорил себе Левин.

«В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек-организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот — я».

Это была мучительная неправда, но это был единственный, последний результат вековых трудов мысли человеческой в этом направлении. (Анна Каренина. Часть восьмая, IX)

Левин «перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и  Гегеля, и Шопенгауэра», но только понял, что ни философия, ни позитивная наука – те сведения, которые отличают образованных людей от «простых» — не дают в сущности никакого серьезного знания ни о жизни, ни о смерти.

Гегеля, и Шопенгауэра», но только понял, что ни философия, ни позитивная наука – те сведения, которые отличают образованных людей от «простых» — не дают в сущности никакого серьезного знания ни о жизни, ни о смерти.

…Он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие – были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей; но для жизни они ничего не давали… (Анна Каренина. Часть восьмая, VIII)

С другой стороны, могло показаться, что жизнь вместе с народом, с мужиками, погруженность в хозяйственные заботы, в жизнь для семьи, в ту озабоченность, какой живет большинство людей его круга, могли бы снизить остроту тех вопросов, которые Левин ставит перед собой. Но все напрасно. В конце одного из летних дней уборки урожая Левин смотрит на траву, на свежую солому, на птиц, залетевших под крышу сарая, на работающий народ, но вся эта природная энергия будит в нем мысли не о жизни, а о смерти.

«Зачем все это делается? – думал он. – Зачем я тут стою, заставляю их работать? Из чего они все хлопочут и стараются показать при мне свое усердие? Из чего бьется эта старуха Матрена, моя знакомая? (Я лечил ее, когда на пожаре на нее упала матица), думал он, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряженно ступала черно-загорелыми босыми ногами по неровному, жесткому току. – Тогда она выздоровела; но не нынче-завтра, через десять лет, ее закопают, и ничего не останется ни от нее, ни от этой щеголихи в красной паневе, которая таким ловким, нежным движением отбивает из мякины колос. И закопают, и пегого мерина этого очень скоро, — думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по двигающемуся из-под нее наклонному колесу. — И ее закопают, и Федора-подавальщика с его курчавой, полною мякины бородой и прорванной на белом плече рубашкой закопают. А он разрывает снопы, и что-то командует, и кричит на баб, и быстрым движением поправляет ремень на маховом колесе. И главное, не только их, но меня закопают, и ничего не останется. К чему?» (Анна Каренина. Часть восьмая, XI)

И позитивная наука, и природная, бытовая жизнь едины в том, что они сводят жизнь человека к чисто биологическому существованию и тем самым чужды высших вопросов – о смысле жизни, о назначении и жизненной задаче человека как существа разумного, о сознательном, то есть истинно человеческом отношении к доброму и злому, свершающемуся в мире, и тем самым лишают эту разумную жизнь более высоких оснований.

Еще в «Войне и мире» Толстой открывает тот бесспорный факт, что в ситуации, когда существование человека ограничивается преимущественно физиологической деятельностью его организма, когда из его жизни исключаются смысловые запросы – это почти всегда представляет собой указание на выключение этого человека из жизни, на движение его к смерти.  Пример – старая графиня Ростова.

Пример – старая графиня Ростова.

После так быстро последовавших одна за другой смертей сына и мужа она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия, и спокойствие это она могла найти только в смерти. Но пока смерть еще не приходила, ей надо было жить, то есть употреблять свое время, свои силы жизни. В ней в высшей степени было заметно то, что заметно в очень маленьких детях и очень старых людях. В ее жизни не видно было никакой внешней цели, а очевидна была только потребность упражнять свои различные склонности и способности. Ей надо было покушать, поспать, подумать, поговорить, поплакать, поработать, посердиться и т.д. только потому, что у ней был желудок, был мозг, были мускулы, нервы и печень. Все это она делала, не вызываемая чем-нибудь внешним, не так, как делаю это люди во все силе жизни, когда из-за цели, к которой они стремятся, не заметна другая цель – приложения своих сил. (Война и мир. Том четвертый, часть четвертая, XII)

Исключая вопрос о смысле жизни, который просто не может возникнуть среди природного быта людей, занятых физическим выживанием, и на который наука дает неправильные или ограниченные ответы, — сплошной быт и наука уравниваются друг с другом. Тут неправда и быта, и науки сливаются.

Но это не только была неправда, это была жестокая насмешка какой-то злой силы, злой, противной и такой, которой нельзя было подчиниться.

Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство – смерть.

И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. (Анна Каренина. Часть восьмая, IX)

Ограничение существования простейшими запросами, сведение жизни к биологическим автоматизмам – то, к чему принуждают Левина складывающиеся обстоятельства, потому так смертельны, убийственны для него, что само течение жизни всегда нуждается в организующем центрирующем начале, и  чем выше человек по уровню своего развития, чем сильнее движение его жизненного потока и выше запросы к миру (а именно таковы и Левин, и Толстой), тем потребность в таком начале выше.

чем выше человек по уровню своего развития, чем сильнее движение его жизненного потока и выше запросы к миру (а именно таковы и Левин, и Толстой), тем потребность в таком начале выше.

И это начало есть смысл.

Муки Левина продолжаются до момента озарения, делающего для него очевидной истину: смысл в жизни, осмысленность человеческого существования возможны и необходимы для подлинно человеческого бытия, они должны быть в жизни человека для самой его жизни.

Нечаянное открытие, что дядя Фоканыч живет не «только для нужды своей», как другие, но живет «для души, по правде», «Бога помнит», что, следовательно, поверх природного круговорота и сведенного к нему повседневного быта у человека может быть смысл, делающий его жизнь «о-смысленной» и потому не позволяющий пассивно принимать все, что в мире происходит, в конце-концов спасает и Левина, и самого Толстого, который на пике своей жизни оказался близок к самоубийству и как раз и описал это свое состояние в «Записках сумасшедшего».

Смысл есть центрирующее начало, организующая инстанция, стягивающая на себя умственные, волевые и физические силы человека и тем самым дающая ему возможность не распыляться в мире при действиях как в масштабах всей своей жизни, так и на ограниченных, промежуточных жизненных этапах. В первом случае это Сверхсмысл, Большой смысл или Смысл жизни, поиски которого определились для Толстого как «душевная необходимость в обнаружении назначения человека в земной жизни, поиск задания человеческой жизни как таковой – прозрение в высший замысел человека. Исполнение этого Замысла само собой дает ничем не уничтожимое благо человеческой жизни и наполняет ее подлинным смыслом, то есть дает человеку жизнь истинную» (Мардов И.Б., Лев Толстой на вершинах жизни. М., Прогресс-Традиция, 2003. С. 167.)

Смысл есть центрирующее начало, организующая инстанция, стягивающая на себя умственные, волевые и физические силы человека и тем самым дающая ему возможность не распыляться в мире при действиях как в масштабах всей своей жизни, так и на ограниченных, промежуточных жизненных этапах. В первом случае это Сверхсмысл, Большой смысл или Смысл жизни, поиски которого определились для Толстого как «душевная необходимость в обнаружении назначения человека в земной жизни, поиск задания человеческой жизни как таковой – прозрение в высший замысел человека. Исполнение этого Замысла само собой дает ничем не уничтожимое благо человеческой жизни и наполняет ее подлинным смыслом, то есть дает человеку жизнь истинную» (Мардов И.Б., Лев Толстой на вершинах жизни. М., Прогресс-Традиция, 2003. С. 167.)

Во втором случае смысл нередко идентифицируется с целями, но различие их в том, что цели пребывают во внешней действительности и в качестве пунктов приложения активности могут существовать не только для человека, но и для животных, тогда как смыслы есть достояние исключительно человека, существующее, так сказать, «идеально» — внутрисубъектно, в поле человеческого сознания.

Малые или промежуточные смыслы вырабатываются постоянно, они необходимы, чтобы человек мог осмысленно действовать в конкретных обстоятельствах. На первый взгляд, способность к их образованию дается человеку естественно, от природы, но на самом деле она формируется в  раннем детстве, при вхождении человека в культуру (это, как мы увидим позднее, тоже весьма важный для Толстого аспект). Смысл жизни, Большой смысл или Сверхсмысл не дается человеку сам собой, но обретается, вырабатывается им в процессе его жизни, дается ему как результат усилий по осмыслению собственного жизненного предназначения (в этом и заключается суть открытия Левина, которое спасает его самоубийства): «В том-то как раз и заключается дело, что жизнь – прежде всего человеческая жизнь – не обладает никаким смыслом, помимо того, какой мы сами сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими способами нашего бытия придаем ей» (Трубников Н.Н., Проспект книги о смысле жизни // Квинтэссенция. Философский альманах. М., Издательство политической литературы, 1990. С. 438.).

раннем детстве, при вхождении человека в культуру (это, как мы увидим позднее, тоже весьма важный для Толстого аспект). Смысл жизни, Большой смысл или Сверхсмысл не дается человеку сам собой, но обретается, вырабатывается им в процессе его жизни, дается ему как результат усилий по осмыслению собственного жизненного предназначения (в этом и заключается суть открытия Левина, которое спасает его самоубийства): «В том-то как раз и заключается дело, что жизнь – прежде всего человеческая жизнь – не обладает никаким смыслом, помимо того, какой мы сами сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими способами нашего бытия придаем ей» (Трубников Н.Н., Проспект книги о смысле жизни // Квинтэссенция. Философский альманах. М., Издательство политической литературы, 1990. С. 438.).

Каким же образом постигаю люди смысл своей жизни? Почему одним это удается, а другим – нет? Об этом мы будем говорить в следующем материале.

Владимир Рыбин,

доктор философских наук